3.「聞こえ」を補助する福祉用具(1)

1.「補聴器」について

「補聴器」は、「聞こえ」を補助する用具として、まず思い浮かぶ用具ですが(第1回の「3.難聴に気付いたら」でも触れましたが)補聴器にはいくつかの特徴があります。

補聴器とは?

- 補聴器は医療機器です

- 補聴器は補装具です

- 補聴器は耳鼻咽喉科医師が処方します

- 補聴器の販売・相談適合を行う専門技術者の資格(テクノエイド協会認定 補聴器技能士)があります

- 補聴器は公的支給制度があります

*「補聴器」を使うことで正常な聴覚を取り戻すことができるわけではありませんが、難聴の症状や程度、使いたい場面にあった補聴器の「選び方」や「正しい使い方」を知った上で上手に使うと、とても便利な用具です。

1.補聴器のしくみと機能

入力部

周囲の音(音声)を取り込むマイクのことです。最近の補聴器には、正面からの音を優先的に取り込む(指向性のある)マイクが使われています。増幅器

増幅器の主な役割は、マイクで取り込んだ音を増幅して難聴の人に聞き取りやすくすることです。- 増幅器の機能

- 音量を調整する機能

小さな音を大きくしたり、大きすぎる音を抑えます。 - 音質を調整する機能

ことばがモゴモゴしたり、キンキンするなど、違和感のある音質を調整します。

茶碗の音や新聞紙の音が気になる場合などに効果があります。 - 騒音を抑制する機能

周囲の雑音を抑える働きで、補聴器により抑え方に特徴があります。 - その他

CDやテレビの音を直接聞く機能、誘導コイル・磁気ループ等を利用して話を聞き取る装置を搭載した補聴器もあります。 - 補聴器のデジタル化

- 従来の補聴器は小さな音も大きな音も同じように大きくするしくみ(アナログ式)でしたが、このしくみをデジタルで処理することができるようになり、小さな音はしっかり増幅しながら大きな音は大きすぎないように自動的に処理され、耳にやさしく届くようになりました。 このように、デジタル式補聴器は音量の調整のほかに音質の調整、雑音の抑制などがきめ細かくでき、調整しやすいなどの特質があります。最近では低価格化も進み、デジタル式の補聴器が大半を占めてきています。

出力部

補聴器からの出力は、レシーバー(イヤホン)によって行われます。電池

補聴器は電池によって機能します。補聴器に使う電池のサイズには様々な規格があるので、補聴器に合った電池を使用する必要があります。

2.補聴器の種類

- 主に、対面での会話に用いる補聴器

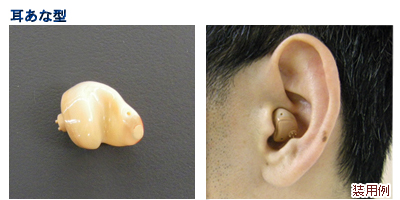

- 耳あな型

耳の穴に入れて使うタイプです。既製のものと自分の耳穴の形に合わせて作るものがあります。

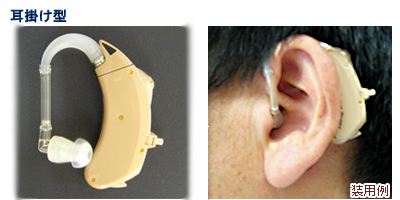

- 耳掛け型

耳に掛けて使うタイプです。

- ポケット型

補聴器本体にイヤホンをつなげて使用するタイプです。

- 骨導式(ポケット型、眼鏡型)

耳介の後ろにある骨にレシーバーをあてて聞くタイプです。 - 離れたところでの話しを聞き取る補聴器

- FM補聴器

話す人がマイクを持ち、FM電波を飛ばし、その電波を受信して聞くタイプです。

3.補聴器を装用して聞こえを補う

第2回の「高齢者の難聴」で触れたとおり、加齢に伴う難聴は70代後半では、低音域は約30dB、高音域は35〜65dBの難聴になります。この程度の難聴には補聴器を装用し活用することでかなり聞こえを改善することができます。次の表は軽度、中等度、準重度難聴の方が補聴器を装用して、よく聞き取れる条件と聞き取りにくくなる条件を分けて示したものです。

- 軽度、中度の難聴のかたの場合

-

よく聞き取れる条件 聞き取りにくくなる条件(状況) 一対一 相手が多くなるほど聞き取りにくい(講演会、会合など) 相手との距離が1から3メートル 遠くの声ほど聞き取りにくい 静かな場所 周囲に雑音があるほど聞き取りにくい 正面からの対話 横、後ろからの声かけは聞き取りにくい ゆっくりと 早口はついていけない 明瞭な声 声を大きくしても、音質が悪いと聞き取りにくい 生の声 マイクやスピーカーを通した声は、歪んで聞こえる 聞き取りにくくなる状況が重なると補聴器では対応できなくなり、ことばの聞き取りが困難になります。どんな状況でも聞き取れる補聴器はまだできていません。しかし、補聴器は上手に使うと大変役に立つ福祉用具です。

- 重度、最重度の難聴のかたの場合

- もともと難聴のあったかたが、加齢とともに難聴が進行し、重度(70から80dB)、最重度(90から100dB)になることはよく見受けられます。それまで装用していた補聴器では聞こえなくなり、改めて補聴器の調整をしたり、場合によっては補聴器を買い換える必要も出てきます。最近では重度用の補聴器の改良が目覚ましく、うまく調整をして活用なさっているかたもいらっしゃいますが、補聴器だけでは(特に最重度になると)、どんなに調整しても聞き取りには限界が生じます。中には人工内耳の手術を受けられ、聴力を取り戻される方も出て来ています。しかし、コミュニケーションを円滑にするには、聴覚補償だけではなく、読話、筆談、身振り、手話等の視覚的な手段を併用し、聴覚、視覚を総合的に活用することが大切です。

4.自分に合っている補聴器の基準(目安)

- 自分の声、周囲の物音が自然な感じで聞こえる。

- 耳にぴったり収まって、一日中つけていても気にならない。

5.補聴器を買うときに注意すること

- 補聴器は、必ず、認定補聴技能者のいる認定補聴器店(いずれもテクノエイド協会認定)で調整(フィッティング)を受け、試聴してから買いましょう。

- 安易に通信販売で購入することは、絶対に避けましょう。

*平成19年9月、独立行政法人国民生活センターが通販の補聴器の安全性や補聴効果、販売サービスにメスを入れ(製品テストと調査)、得られた結果を具体的に消費者、業界、行政にアドバイス、要望という形で公表しました。 結果と消費者(難聴者)に対してのアドバイスは以下のとおりです。

【結果】

- 出力される最大音が大きく、軽度から中等度の難聴者が使用した場合、十分な安全性が確保されない可能性のある銘柄があったこと。

- 会話音の増幅能力が小さく、十分な補聴効果の得られない可能性のある銘柄があったこと。

- フィッティングを受けて購入した補聴器と比べて、十分な補聴効果の得られない銘柄があったこと。

【消費者(難聴者)へのアドバイス】

- フィッティングを受けて補聴器を購入するようにしよう。

- 補聴器を購入する際は、業界の認定制度の下で一定の基準を満たした販売店で購入するようにしよう。

- 難聴者は、集音器等を使用しないようにしよう。

*購入時のチェックポイント*

- お店に自分の希望を伝えましょう

- 困っている状況

⇒ どんなところで何を聞き取りたいか、どんな時に困るかなど具体的に伝えましょう。 - 購入したい補聴器の形

- 予算

- 自分の聞こえの状態を伝えましょう

- ⇒ 耳鼻咽喉科医からの注意や診断結果、聴力検査の結果など。

- 聞こえの具合や操作方法を確かめましょう

- ⇒ 音の聞こえ方、装着した時の不具合、操作のしやすさなど。

- 調整して聞きやすくしてもらいましょう

- ⇒ 数日間貸し出しを受け、日常の生活で聞こえの具合を確かめましょう