2 概要(前半)

2-(1)しくみの概要

医療・介護の連携は、具体的には介護保険法の包括的支援事業(第115条の45第2項四)として実施されることになります。包括的支援事業の中に「在宅医療・介護連携推進事業」を創設し、市(区)町村が主体となって平成27年4月から取り組む事業とされています。その取り組みの概要は以下の通りです。

☆ 在宅医療・介護連携推進事業

- ○ 介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ。

- ○ 可能な市町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月までには全ての市(区)町村で実施。

- ○ 各市(区)町村が、原則として(ア)から(ク)の全ての事業項目を実施。

- ○ 一部を郡市部医師会等(地域中核的医療機関や他の団体を含む)に委託することができる。

- ○ 都道府県・保健所が、市(区)町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修等による支援。国は、事業実施の手引き書や事例集の作成等により支援。都道府県を通じて実施状況を把握。

事業項目

- (ア)地域の医療・介護サービス資源の把握

- (イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

- (ウ)在宅医療・介護連携に関する相談の受付等

- (エ)在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援

- (オ)在宅医療・介護関係者の研修

- (カ)24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築

- (キ)地域住民への普及啓発

- (ク)二次医療圏内・関係市町村の連携

(平成26年7月28日 厚生労働省 全国介護保険担当課長会議/老人保健課関係資料「1.在宅医療・介護連携の推進について(2)」より)

この実施に向けて、県レベル、市区町村レベルでモデル的取り組みがなされています。しかし、実施の前に整えるべき事項が多くあり、多くの市(区)町村では、準備が整い次第ということからか、平成30年4月までの猶予期間が設けられているため、限りなく30年4月実施の方向に向かうのではないでしょうか。

2-(2)在宅医療・介護連携

次に、具体的な連携のイメージはどのようになるのでしょうか。

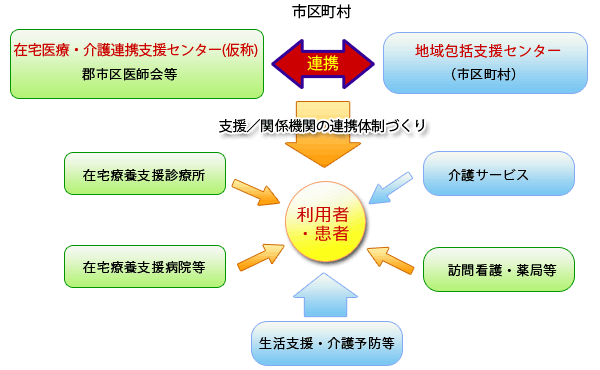

○ 在宅医療・介護の連携のイメージ

- 疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、生活を継続するためには、地域での医療・介護の関係機関が連携し、包括的・継続的な在宅医療・介護の提供が必要。

- このため、関係機関が連携し、他職種協働による在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府県・保健所の支援の下に、市区町村が中心となって、地域の医師会等と密接に連携しながら、地域の連携体制の構築を図る。

☆上記説明イメージ図

(平成26年10月9日 厚生労働省 第2回都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議 資料1を加工)

(平成26年10月9日 厚生労働省 第2回都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議 資料1を加工)

このイメージ図に、在宅医療・介護連携支援センター(仮称)が示されています。このセンターと地域包括支援センターの関係等はどうなるのでしょうか。

医療介護連携について、地域包括ケアシステムの構築のコーディネート役として、地域包括支援センターの強化がうたわれていましたが、医療連携において新たなセンターが位置づけられました。

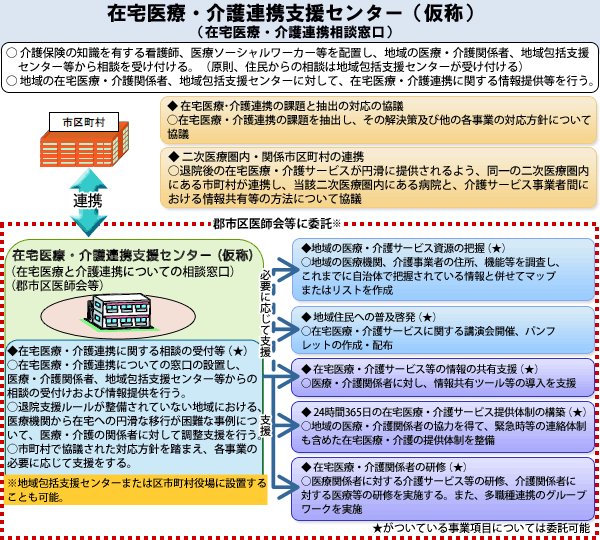

このセンターについては、以下のように説明されています。

- ○ 介護保険の知識を有する看護師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの相談を受け付ける。(原則、住民からの相談は地域包括支援センターが受け付ける)

- ○ 地域の在宅医療・介護関係者、地域包括支援センターに対して、在宅医療・介護連携に関する情報提供を行う。

また、在宅医療・介護連携支援センターの役割としては、下図のように示されています。

図 イメージ図

(平成26年10月9日 厚生労働省 第2回都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議 資料1より)

(平成26年10月9日 厚生労働省 第2回都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議 資料1より)